Apprendre à faire, apprendre à penser

Dans cet article déjà paru dans le hors-série n° 55 d’octobre 2020 des Cahiers pédagogiques, Sylvie Grau s’interroge sur le travail de groupe et la manière de l’utiliser au profit des apprentissages. Selon elle, chaque élève peut et devrait même endosser plusieurs rôles lors de la résolution d’un problème mathématique. Découvrez ici une manière de conduire ce type d’activité en permettant à TOUS de construire des savoirs et de mieux progresser avec le temps.

Sylvie Grau

© APMEP Juin 2021

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅♦⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

À chacun selon ses compétences pour résoudre un problème en groupe ? Mais alors, où est l’apprentissage ? Plutôt mettre en place des fonctionnements où chacun peut endosser plusieurs rôles et ainsi progresser, avec le temps.

Si l’apprentissage des mathématiques est en lien avec la résolution de problèmes, et si un enseignement par situations problèmes est maintenant largement répandu, sa mise en oeuvre pose question. Dans une perspective socioconstructiviste, l’idée est de mettre les élèves par groupes face à un problème dont la résolution est censée faire émerger des savoirs nouveaux. L’objectif est de construire des savoirs si possible problématisés, c’est-à-dire liés à une classe de problèmes qu’ils permettent de résoudre et caractérisés par ce qui fait qu’ils sont ainsi et ne peuvent pas être autrement, du fait de nécessités mises en évidence par les situations rencontrées. Par exemple, dès le cycle 1, le concept de nombre est problématisé si l’élève construit la nécessité de mémoriser une quantité.

Toute la difficulté est alors pour l’enseignant d’amener les élèves à décontextualiser des éléments qui serviront à constituer la leçon et seront mis en forme dans un texte de savoir. Décontextualiser suppose d’amener l’élève à ne plus parler des objets matériels ou physiques pour s’occuper des objets mathématiques. Si, lors des débats en classe, ce glissement de l’objet physique à l’objet théorique est effectif, il ne l’est pas pour tous les élèves. Quand certains continuent de voir des morceaux de sucre dans des gobelets, d’autres voient des croix regroupées sur un schéma, d’autres voient des nombres. Une recontextualisation est donc nécessaire ; elle consiste à intégrer les nouvelles connaissances à celles déjà là. La diversité des contextes dans lesquels la connaissance est mobilisée permet peu à peu de donner le champ d’application de la notion.

En groupe, oui mais comment ?

La pratique la plus courante est de laisser les élèves chercher à résoudre le problème individuellement, puis leur demander d’échanger sur ce qu’ils ont trouvé, de produire une synthèse pour le groupe qui sera exposée à la classe, donnant lieu à un débat. La recherche en groupe doit permettre aux élèves de confronter leurs représentations et ainsi ancrer le problème sur des conceptions partagées, des hypothèses, des conjectures, des essais qui doivent les amener à valider une procédure collectivement. L’accompagnement de l’enseignant fait partie du processus d’institutionnalisation car il cadre peu à peu, aidant les élèves à définir ce qui est en question et ce qui est hors question. Quel que soit le niveau de la scolarité, cette pratique (travail individuel, confrontation dans un groupe, débat en classe, mise en texte du savoir) a été largement encouragée par l’institution, et elle apparaît dans de très nombreux livres du maître qui accompagnent les manuels scolaires.

Peut-on cependant appeler réellement « débat » le moment d’exposition et de critique des productions des élèves ? Cela dépend. Ayant filmé et analysé des échanges de ce type, il m’apparaît que si l’enseignant a bien choisi l’ordre dans lequel les productions des groupes seront analysées, la succession des exposés peut amener à pointer les critères de validation et les nécessités liées au savoir visé. Cet ordre suppose d’avoir observé les élèves pendant le travail et repéré les manques, d’une part, mais surtout les éléments valides qui pourront servir de base à la construction de la connaissance visée. Dans le cas contraire, le débat peut porter sur la forme ou sur des éléments peu pertinents pour la construction des connaissances.

Qui accède au savoir ?

En fait, pour qu’il y ait débat, encore faut-il qu’il y ait une question à débattre. Or, il s’avère que l’exposition des productions se fait à la fin de la recherche, donc au moment où les groupes sont censés avoir trouvé une solution au problème posé. Le débat porte alors implicitement sur la validation de la solution. Est-ce bon ou faux ? Les arguments peuvent être mathématiques et pointer une erreur dans la technique ou le raisonnement, et dans ce cas, ils font effectivement appel au savoir. Mais ils peuvent aussi être plus pragmatiques, pointant une incohérence par rapport au contexte, ou sociaux, jouant sur les compétences ou qualités des membres du groupe. Le risque est que la construction du savoir ne soit l’affaire que d’une minorité d’élèves qui ont déjà les connaissances, la majorité restant soit dans le hors-question, soit dans la passivité. Dans l’exemple du problème des éprouvettes (voir encadré), si trois affiches présentant un résultat juste sont portées à la critique, le débat portera sur le niveau d’abstraction des productions et sur les procédures. Cela autorise davantage d’élèves à participer aux échanges.

Pour analyser la manière dont les élèves interagissent, j’ai filmé et enregistré des groupes au travail sur le moment de recherche. J’ai cherché à comprendre ce qui permettait à un groupe d’avancer collectivement dans la recherche. J’ai ainsi identifié quatre rôles. L’agissant est celui qui effectue des traitements, il calcule, dessine, fait des essais. Il peut être silencieux et pourtant être l’élément essentiel dans l’évolution du débat dans le groupe, puisqu’il produit de nouveaux faits. Le vérificateur est celui qui compare, teste, contrôle, vérifie la cohérence en fonction de l’objectif fixé. Le questionneur interroge aussi bien les données que la procédure, les faits construits ou les raisons qui amènent à certains traitements. Enfin, le formalisateur met en mots ou en schéma la synthèse provisoire, les découvertes, ce qui fait consensus à un moment précis.

Combien d’éprouvettes ?

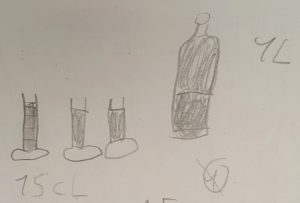

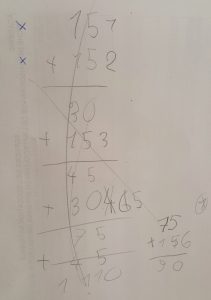

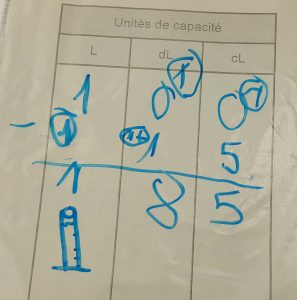

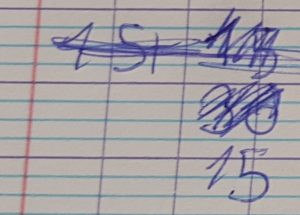

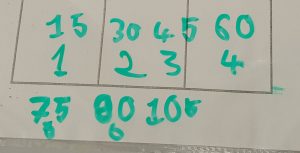

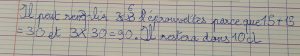

Le problème posé (niveau CE2) est de savoir quel est le plus grand nombre d’éprouvettes de quinze centilitres que le chimiste peut remplir complètement avec une bouteille d’un litre de chlore. Certains élèves ont besoin de dessiner la situation pour se la représenter, d’autres vont effectuer des opérations sur les grandeurs, d’autres encore cherchent une opération sur des nombres. L’objectif d’un débat sur les productions des élèves ne doit pas être de valider le résultat, car on risque de se focaliser sur des erreurs de calcul ou des oublis en cours de travail. L’objectif est ici que les élèves comprennent qu’on peut se représenter le problème comme un retrait successif de quinze centilitres ou comme un ajout successif de quinze centilitres. Amener les élèves à confronter des procédures différentes menant au bon résultat les oblige à expliciter cette différence de représentation et de traitement. Par ailleurs, amener les élèves à confronter des affiches, l’une présentant des éprouvettes, une autre des grandeurs et une troisième des nombres, est une manière d’expliciter différents niveaux d’abstraction et comment on passe de l’un à l’autre et pourquoi. Donner aux élèves différentes traces pour amener le groupe à critiquer les méthodes, et mettre en évidence ce qui fait du commun dans toutes les procédures, c’est donner aux élèves la possibilité de réguler leur activité. Exemples amenant à un débat sur la représentation du problème : productions n°1, n°2 et n°3. Exemples amenant à un débat sur les techniques, toutes arrivant à la réponse « six éprouvettes » qui est correcte : productions n°4, n°5 et n°6.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Prises de risques autorisées

Dans certains groupes, ces rôles sont répartis de manière naturelle (non explicitée), en fonction des compétences de chacun. Le travail est alors collaboratif, chacun prenant en charge ce qu’il sait faire le mieux. Le risque est cependant de maintenir chacun dans son espace de confort, et il se peut qu’il n’y ait pas de nouveaux apprentissages. Dans d’autres groupes, certains rôles sont absents. Les uns vont produire sans vérifier, l’agir primant sur le sens, et l’enseignant récupère une production incohérente dont il ne sait pas quoi faire. Les autres vont questionner en permanence et ne rendront rien, car ils n’auront pas réussi à se décider sur quoi que ce soit. D’autres encore vont tester plein de choses, produire des idées souvent géniales mais comme personne ne reformule, l’enseignant est le seul témoin de cette efficacité, le groupe ne laissant aucune trace. Enfin, certains groupes n’arrivent pas à agir, ils restent sur des idées mais ne testent pas et ne construisent donc pas de nouveaux faits leur permettant d’avancer. Par contre, les groupes pour lesquels les élèves endossent successivement différents rôles sont ceux qui construisent le plus surement de nouveaux savoirs. Il ne s’agit pas d’une compétence liée à un niveau d’expertise, car des élèves en difficulté peuvent très bien jouer ces différents rôles. En revanche, c’est une question de climat de classe. Si le groupe ne permet pas une prise de risque, une écoute active et une empathie suffisante, chaque élève se maintient dans ce qu’il sait faire. Si, au contraire, le groupe est bienveillant, chacun peut se risquer à questionner, vérifier, agir, formaliser et même inciter un autre à endosser un rôle à un moment précis. Le travail est alors coopératif et on peut parler de débat au sein du groupe, car chaque idée ou proposition est passée au crible des quatre rôles : est-ce que ça fonctionne ? est-ce que c’est cohérent ? est-ce que cela résiste aux différentes questions ? est-ce qu’on peut le formaliser ?

Un enseignant qui repère

Comment favoriser l’émergence de ces rôles et comment amener les élèves à les endosser ? Une première idée est d’autoriser les élèves à échanger en petits groupes dès les premières minutes de la recherche. Sinon, les élèves les plus performants ont déjà une solution ou une idée au moment de la mise en commun et vont inconsciemment ou non l’imposer aux autres qui n’oseront pas questionner ou vérifier. Autoriser l’élève qui ne sait pas comment démarrer à questionner les autres lui permet de comprendre comment les autres se sont représenté le problème, il peut aussi être poussé à effectuer des traitements dont les résultats vont l’aider à construire le problème.

Une deuxième est de bien observer les élèves et de repérer quel rôle ils prennent de manière dominante pour répartir les rôles dans les groupes et leur en attribuer un qu’ils endossent le moins. La difficulté est d’identifier ces rôles, ce n’est qu’en écoutant les enregistrements que j’ai pu les repérer lors de mon expérimentation, et j’ai aussi repéré qu’un élève peut avoir un comportement très différent suivant la composition du groupe dans lequel il est. L’habillage du problème peut aussi jouer sur la répartition des rôles, car un élève peut se sentir plus expert dans un contexte familier ou un domaine scolaire où il a acquis plus d’expérience, ou encore sur un type de tâche qu’il maîtrise mieux, comme l’utilisation du numérique.

Une autre idée est de récupérer les travaux intermédiaires pour les donner à critiquer aux groupes. L’enseignant extrait les éléments qu’il veut soumettre au débat et formule une consigne qui peut obliger les élèves à endosser certains rôles : poser des questions au groupe qui a produit cette affiche, faire les calculs proposés par ce groupe, vérifier la technique proposée, écrire une conclusion au travail de ce groupe. C’est au fil des situations que peu à peu les attitudes changent et que les élèves peuvent apprendre l’intérêt de chaque rôle. L’objectif étant que chacun soit capable d’endosser ces rôles lorsqu’il travaille seul, dans l’idée de mener un débat intérieur : si un enseignant demande à l’élève qui dit « j’ai rien compris » de poser des questions, de formaliser, très souvent l’élève trouve une idée pour avancer sans autre apport du professeur, il est incité à se parler à lui-même. Ce débat intérieur caractérise l’élève performant en mathématiques : il est capable de questionner la situation, faire des essais, de contrôler son activité au fur et à mesure et de formaliser les étapes, les problèmes rencontrés et les solutions trouvées.

Le poids des comportements acquis

Il est important aussi de lever au maximum les malentendus socioscolaires décrits par Patrick Rayou1, qu’ils soient cognitifs (l’élève ne comprend pas ce qui est attendu, des éléments du contrat didactique l’empêchent d’agir), identitaires (l’élève est convaincu qu’il n’est pas capable, que l’activité ne le concerne pas, qu’il n’est pas un membre de la communauté d’apprentissage) ou culturels (l’élève reste sur des représentations fausses liées à son vécu, ses valeurs, sa culture familiale et ses expériences). En effet, même en mathématiques, un débat suppose une confrontation des idées et des représentations qui, si elles sont au sein du monde scolaire et disciplinaire, sont à l’intersection de ces trois facettes: le culturel, le cognitif et l’identité symbolique. Si une élève est considérée comme « forte » parce que fille de professeur de mathématiques par exemple, sa parole ne sera pas mise en doute. Si un élève estime que l’activité proposée ne relève pas d’une activité mathématique parce qu’il n’y a pas de calculs, il n’aura pas d’autre argument à opposer aux autres. Si un élève pense qu’on attend de lui une solution alors qu’on lui demande une explication, il ne pourra pas s’engager dans un débat sur les raisons. L’objectif est de limiter au maximum ces attitudes par une explicitation de ce qu’est dire, agir, penser en mathématiques dans notre classe.

Et comme toujours, il faut une pratique régulière pour espérer un changement des comportements, et plus cette pratique est partagée entre professeurs d’une même classe, plus les élèves progressent vite.

Compléments

Après la lecture de cet article, l’équipe d’ Au fil des maths a voulu en savoir plus et s’est tournée vers son autrice pour avoir quelques précisions. Nous vous proposons de découvrir ses réponses des plus éclairantes.

Directement en groupe ?

A propos du passage : « Un enseignant qui repère: Une première idée est d’autoriser les élèves à échanger en petits groupes dès les premières minutes de la recherche… » (page 6).

Au fil des maths : Il y a une apparente contradiction entre vos préconisations pédagogiques pour la mise en groupe: « tous les élèves commencent à chercher ensemble » et celles habituellement préconisées: « chaque élève commence par chercher seul, durant un court temps, de façon à lui permettre de s’approprier la situation-problème et à commencer à s’en faire une représentation ». Pouvez-vous clarifier cela ?

Sylvie : Oui, j’ai pu analyser cela en enregistrant des groupes d’élèves lors de recherches mathématiques. Vous aurez certainement remarqué que pendant ces quelques minutes où on demande à chaque élève de travailler seul en silence pour s’approprier la situation, quelques uns ne s’y mettent visiblement pas. Ce sont ceux qui ont besoin d’une feuille et ne la trouvent pas, de tailler un crayon, de chercher un mouchoir. Bref des élèves qui vont trouver une bonne raison pour ne pas avoir à chercher. Pendant ce temps, les élèves les plus à l’aise vont avoir déjà avancé dans la résolution. Le résultat est, qu’au moment de la mise en commun, ceux qui n’ont pas cherché ont une bonne raison de n’avoir rien trouvé puisqu’ils étaient pris par autre chose, alors que les autres ont déjà une solution ou au moins une piste. Les échanges vont donc porter sur ce démarrage de solution. Ceux qui ont évité le début de recherche n’ont toujours pas d’aide pour savoir comment démarrer seul. Au contraire, si les élèves échangent dès le début de l’activité, il n’y a plus besoin de chercher un faux prétexte, il suffit de demander. La verbalisation de ces premiers moments est très intéressante puisque chacun va mettre en mot les premières idées, montrer ce qui appelle telle ou telle procédure, donne l’idée de faire un graphique, fait référence à une situation déjà vue. Certains vont s’autoriser à oraliser leur réflexion et donc donner accès à leur chemin de pensée. L’échange porte donc sur les éléments essentiels qui peuvent manquer à d’autres : comment se construire une représentation du problème ? Il s’agit donc d’amener tous les élèves à construire le problème et non seulement à le résoudre. En revanche, les échanges ne sont pas obligés, donc certains vont chercher seuls. Il se peut que le silence se fasse après cette première étape de représentation du problème car tous les élèves ont une piste pour agir (faire un calcul, un graphique, une représentation…). Les mises en commun ensuite permettent de travailler sur des données que tous les élèves ont construites et non uniquement sur celles produites par ceux qui savaient déjà résoudre le problème.

Valider ou expliquer

A propos du passage : « Le débat porte alors implicitement sur la validation de la solution. Est-ce bon ou faux ? Les arguments peuvent être mathématiques et pointer une erreur dans la technique ou le raisonnement, et dans ce cas, ils font effectivement appel au savoir… » (page 4).

Au fil des maths : Dans l’activité des éprouvettes développée dans votre article, quel sens donnez-vous au mot « validation » ? Est-ce le sens général signifiant simplement « dire si le résultat obtenu est vrai ou faux », ou cela englobe-t-il en particulier la validation de la procédure utilisée ?

Sylvie : Très souvent les débats portent uniquement sur la solution, même si l’enseignant essaye de tirer vers une validation de la procédure. Cela vient de la représentation que beaucoup d’élèves ont de l’activité mathématique : il faut avoir le bon résultat. Dans l’approche que j’essaye de défendre d’un apprentissage par problématisation, il s’agit de s’intéresser plus à la construction du problème, c’est-à-dire repérer ce qui est un fait incontestable, ce sur quoi on peut s’appuyer, lister des possibles à explorer, comprendre pourquoi certains sont à évacuer, pourquoi d’autres deviennent des nécessités. Il s’agit de construire des problèmes explicatifs, de justifier pourquoi c’est comme ça et que ça ne peut pas être autrement. C’est pourquoi je propose aux élèves de comparer et d’expliquer pourquoi plusieurs procédures valides permettent de trouver la solution plutôt que de débattre de la validité des solutions trouvées. Ainsi il m’arrive de corriger les productions des élèves lorsque les erreurs ne relèvent pas de l’obstacle que je souhaite travailler pour contraindre les élèves à s’intéresser aux procédures et plutôt les amener à expliquer pourquoi elles sont justes. Dans le cas des éprouvettes, les premières productions peuvent être mises en débat permettant d’expliciter comment se représenter le problème. Une élève a représenté la situation en prenant soin de dessiner une éprouvette, de la remplir en coloriant le liquide, puis une seconde éprouvette, mais on remarque qu’elle colorie la même hauteur de liquide dans l’éprouvette et dans la bouteille. En fait, cette élève assimile capacité et hauteur dans le récipient alors même qu’elle écrit 1 L à côté de la bouteille et 15 cL à côté de la première éprouvette dessinée. Ce passage par le dessin lui est indispensable pour se représenter le problème et comprendre la chronologie de l’action: « Je remplis une éprouvette, s’il reste du liquide je peux en prendre une deuxième etc. ». Un autre élève a utilisé le tableau de conversion pour poser l’opération. Il part de 1 L qu’il convertit en 100 cL et retire 15 cL. Un « \(1\) » à côté d’une éprouvette dessinée lui permet de compter le nombre d’éprouvettes. Une troisième élève montre une première addition « \(15+15\) » et le résultat « \(30\) » puis un autre « \(15\) ». À ce stade de la recherche, il peut donc être intéressant de s’arrêter pour débattre des procédures. Pour résoudre le problème, il faut se représenter l’action, comprendre que plusieurs éprouvettes sont disponibles et qu’il y a covariation entre le nombre d’éprouvettes qui augmente au fur et à mesure qu’on les remplit et la quantité de produit qui diminue dans la bouteille. Il faut aussi introduire un compteur qui est une nouvelle variable pour compter les éprouvettes. Ce compteur est en fait représenté par les éprouvettes dans le dessin de deux élèves, par un « \(1\) » dans le calcul posé, il est symbolisé par les « \(15\) » notés dans le troisième essai. On voit donc déjà à ce stade qu’il est intéressant d’amener tous les élèves à pointer les nécessités liées au problème et à travailler le passage des objets aux nombres. Une fois le problème construit il reste à établir une technique pour compter les éprouvettes. Dans les productions qui ont suivi, les éprouvettes ont disparu et seuls les nombres sont manipulés. On peut alors mettre en relation l’addition réitérée posée et celle faite mentalement pour repérer comment se fait le comptage. Puis mettre en relation cette procédure avec la multiplication. C’est en repérant ce qui est commun que les élèves peuvent comprendre que le « \(90\) » obtenu en écrivant « \(3\times30\) » correspond au « \(90\) » obtenu après avoir ajouté \(6\) fois le nombre \(15\).

Comment favoriser l’implication ?

Au fil des maths : Comment utiliser les principes développés pour favoriser l’implication (dans le travail de groupe) d’élèves qui y sont en

Sylvie : Pour favoriser l’implication, il faut déjà s’assurer que le travail proposé est didactiquement pertinent, il faut un enjeu, un paradoxe, un défi. Il peut être intéressant de proposer des consignes de réalisation et non des problèmes à résoudre de sorte que le problème émerge de par la réalisation attendue. Par exemple demander aux élèves: « Tracez un triangle dont la somme des angles fait plus de ». Tous les élèves sont capables de commencer leur recherche. Ce n’est qu’au cours de la tâche qu’ils vont commencer à se poser des questions.

Dans mon travail de recherche je me suis d’abord intéressée aux groupes qui problématisaient pour comprendre le mécanisme. J’ai pu mettre en évidence que l’implication et l’avancée dans le travail de groupe viennent du fait que les élèves prennent tour à tour différents rôles : celui qui propose, celui qui vérifie, celui qui agit, celui qui formalise. Si un seul élève endosse tous les rôles, les autres sont passifs et attendent. Si les élèves endossent chacun un rôle spécifique et n’en changent pas, on a un groupe qui produit mais chacun reste dans son domaine de compétence et donc risque de ne pas être capable de refaire le travail seul. L’objectif est donc de faire en sorte que les élèves apprennent à prendre ces rôles pour passer par eux alternativement lorsqu’il est seul devant son travail. Pour cela il faut former les élèves à ces rôles en proposant des tâches où ils sont contraints de les endosser.

Mais en étudiant les groupes qui n’ont pas fonctionné, d’autres éléments interviennent. En premier lieu la fréquence des travaux de groupe. Plus le travail de recherche est régulier, plus les élèves s’investissent. Ensuite le statut de l’erreur est primordial, l’élève doit savoir qu’il peut essayer et qu’il faut garder des traces pour les reprendre, que le but est avant tout de chercher. Enfin les questions identitaires liées à la représentation que les élèves ont de l’activité mathématique, leur sentiment de compétence, d’appartenance à une communauté, jouent énormément. La composition du groupe peut modifier radicalement l’investissement d’un élève. La question du genre est aussi importante, un garçon dans un groupe de filles ne prendra pas toujours le même rôle que dans un groupe de garçons. C’est pourquoi il semble préférable de faire des groupes aléatoires, et de les changer très régulièrement. Pour casser les préjugés, il faut du temps et les avoir identifiés de manière à valoriser les situations où ils sont mis en défaut, mais surtout à valoriser les tentatives pour les dépasser. Par exemple dans la situation des éprouvettes, l’élève qui les a dessinées ne faisait rien. Je lui demande ce qui l’empêche de se lancer dans l’activité et elle me répond que « elle est nulle en maths, surtout en problèmes ». Je l’ai alors incitée à dessiner la situation et me la raconter. En fait j’ai testé sa lecture et sa prise d’information. Repérant que la confusion entre capacité et hauteur la bloque, j’ai pris une bouteille d’eau et un verre pour qu’elle visualise que la hauteur n’était pas la même. Elle a ensuite continué seule et produit l’addition réitérée correcte. On comprend bien alors que si son travail est ensuite analysé dans un débat et valorisé, elle aura peut-être plus confiance en elle la prochaine fois. On a donc tout intérêt à étayer jusqu’à ce que l’élève résolve le problème car ce sont ces réussites qu’il pourra convoquer lors d’une autre situation. Mais ici, il faut noter que j’interviens dans une classe que je ne connais pas. Je n’ai donc aucun a priori sur les élèves. Mon intervention a donc une portée toute différente !

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅♦⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Sylvie Grau est professeure de mathématiques à l’INSPÉ de l’université de Nantes et docteure en sciences de l’éducation.

- Patrick Rayou, Conférence de consensus « La mixité sociale et scolaire », Pratiques pédagogiques et lutte contre les inégalités socioscolaires, octobre 2018,

.↩

.↩