La méthode de Singapour ? Vraiment ?

Rémi Brissiaud nous propose une analyse de l’enseignement des nombres en primaire, faisant ainsi un lien indispensable entre différents thèmes d’actualité : les programmes 2015, la mission Torossian-Villani, la méthode de Singapour, TIMSS 2015 et l’enseignement des 4 opérations au CP1.

Rémi Brissiaud

© APMEP Juin 2018

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅♦⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Les programmes 2015-2016 ont créé l’espoir d’un renouveau de la pédagogie du nombre à l’école, avec comme perspective une réduction importante de l’échec scolaire. En préconisant l’abandon de l’enseignement du comptage-numérotage, ces programmes renouent en effet avec la culture pédagogique de notre école entre 1945 et 1986, une période où les élèves calculaient bien mieux. De plus, 2017 restera comme l’année où, pour la première fois depuis les travaux de Jean Piaget, une grande chercheuse en neuropsychologie cognitive, Elisabeth Spelke, avance de manière forte que le comptage-(numérotage) ne joue pas un rôle central dans la construction du nombre. Ainsi, toutes les raisons de s’engager dans ce renouveau sont aujourd’hui présentes.

Et pourtant, de lourds nuages planent sur ce mouvement de rénovation. En effet, la commission Villani-Torossian met principalement en avant une méthode qui se prétend « de Singapour » alors qu’à l’opposé de ce qui se fait dans cette cité, elle enseigne le comptage-numérotage. Reprenons l’histoire en 1986, date d’un changement radical dans la pédagogie du nombre en France.

1986, un changement radical dans la pédagogie du nombre en France

Le 30 janvier 1986, Jean-Pierre Chevènement signe une circulaire précisant le rôle et les missions de l’école maternelle. Or, de façon surprenante, on y lit que « progressivement, l’enfant découvre et construit le nombre. Il apprend et récite la comptine numérique ». En associant étroitement la construction du nombre à l’apprentissage de la comptine numérique et, donc, au comptage, cette circulaire prend en effet le contrepied de toutes les recommandations faites depuis 1945, y compris celles qui ont suivi la réforme dite des « mathématiques modernes » en 1970.

Citons par exemple un couple de pédagogues, Fareng & Hareng [11], conseillers pédagogiques d’une célèbre inspectrice générale, Suzanne Herbinière-Lebert: « […]Cette façon empirique [le comptage] fait acquérir à force de répétitions la liaison entre le nom des nombres, l’écriture du chiffre, la position de ce nombre dans la suite des autres, mais elle gêne la représentation du nombre, l’opération mentale, en un mot, elle empêche l’enfant de penser, de calculer ».

Ainsi, l’enseignement du comptage n’était pas recommandé pour une raison majeure: il empêcherait l’enfant de penser. On ne peut guère imaginer de reproche plus grave sous la plume d’un pédagogue.

Pourquoi l’enseignement du comptage tel qu’il se fait habituellement empêche-t-il l’enfant de « penser »

Précisons de quelle nature est l’obstacle à la pensée évoqué par les Fareng. Comprendre le nombre 5, ce n’est pas seulement savoir représenter une quantité de 5 unités en comptantnumérotant 12345, 5 (la première occurrence est une sorte de numéro, la seconde désigne la quantité). En effet, il faut, de plus, maîtriser les décompositions du nombre 5, c’est-à-dire savoir qu’on peut former une quantité de 5 unités en ajoutant une nouvelle unité à une quantité de 4, en ajoutant 2 unités à une quantité de 3, etc. Toutes ces façons de faire conduisent à des quantités de même taille.

C’est ainsi qu’un autre célèbre pédagogue, Henri Canac [8], écrivait en 1955 que connaître un nombre donné, c’est maîtriser « ses diverses décompositions en nombres moins élevés que lui ». On pourrait ajouter : c’est de plus savoir l’utiliser pour en former de plus grands.

Le nombre ne sert pas seulement à garder la mémoire des quantités, il permet de mettre en relation les quantités entre elles. Du point de vue épistémologique, il est intéressant de repérer que Newton est vraisemblablement le premier à avoir avancé une telle conception des nombres, rompant avec celle avancée par Euclide [7].

C’est ainsi qu’au cours préparatoire, deux mois après la rentrée, on reconnaît facilement les quelques élèves qui n’ont pas encore compris ce qu’est un nombre et qui risquent un échec grave et prolongé. Il suffit d’utiliser le petit test suivant. Face à un tas de jetons, on demande à l’enfant d’en donner 4. Sauf cas de handicap, il sait le faire en numérotant les jetons qu’il sort un à un du tas : 1234, 4. Cependant, si l’adulte dit qu’il a changé d’avis et qu’il veut 5 jetons, l’enfant en difficulté est obligé de reprendre le numérotage depuis le début 12345, 5. Il ne sait pas qu’une quantité de 5 jetons s’obtient en ajoutant 1 nouveau jeton à la quantité de 4 déjà formée (5 = 4 + 1), il est enfermé dans la représentation des quantités par une suite de numéros : 5, c’est 12345, 5 et ce n’est rien d’autre.

Lorsqu’on enseigne le comptage comme cela se fait habituellement, cet outil permet aux enfants de former n’importe quelle quantité sans qu’ils en maîtrisent une quelconque décomposition et, chez les plus fragiles, l’habitude du comptage-numérotage s’érige en obstacle au progrès (les raisons sont expliquées dans [3] et [7] ).

La citation des Fareng montre que les pédagogues de la période 1945-1970 connaissaient cet effet délétère sur le long terme de l’enseignement du comptage-numérotage.

Quand les sciences cognitives font fausse route

Comment la circulaire du 30 janvier 1986 a-t-elle été possible ? Peu de temps auparavant, en 1983, une chercheuse états-unienne, Rochel Gelman, avait publié un article en français dans la revue La Recherche. Il s’intitulait « Les bébés et le calcul ». Dans le domaine des apprentissages numériques, Rochel Gelman est la chercheuse en sciences cognitives dont l’influence a été la plus importante ces trente dernières années. En fait, le titre « Les bébés et le comptage » aurait été préférable parce que sa théorie consiste à affirmer que les bébés comprennent de manière innée les « principes » de la représentation des quantités à l’aide d’un comptage-numérotage. À savoir :

1°) le fait que chaque numéro doit être apparié avec une unité et une seule (principe de correspondance terme à terme),

2°) le principe selon lequel l’ordre des numéros doit être respecté (principe d’ordre stable) et

3°) celui selon lequel le dernier mot prononcé n’est pas seulement un numéro parce qu’il désigne la quantité (principe qu’elle appelle cardinal).

Bref, selon Rochel Gelman, les enfants auraient de manière innée l’équipement cérébral leur permettant de comprendre comment le comptage-numérotage 12345, 5 permet de garder la mémoire d’une quantité. Il n’y avait plus qu’un pas à franchir pour décider d’enseigner le comptage-numérotage à l’école maternelle, faisant fi des avertissements des pédagogues de la période 1945-1986 quant aux conséquences à long terme d’un tel enseignement.

C’est ce qui fut fait avec la circulaire du 30 janvier 1986 qui, concernant la construction du nombre, avait été rédigée de concert par une inspectrice générale de l’époque, Josette Fargeas, et par une toute nouvelle équipe de l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP). Celle-ci, avec ce texte, prenait le contrepied des propositions pédagogiques de l’équipe précédente.

Le premier texte théorique qui a défendu de manière développée ce changement de cap pédagogique est un ouvrage publié par l’Équipe de recherche Mathématiques à l’École (ERMEL) publié en 1990 [10] et destiné aux enseignants de Grande Section de maternelle et à leurs formateurs. Dans sa préface, Josette Fargeas écrivait: « Depuis le début des années 70, on le sait, les activités numériques avaient pratiquement disparu de l’école maternelle au profit d’exercices formels portant sur la logique plus que sur le nombre. Elles semblent être sur le point d’y retrouver une place… ».

De fait, étant professeur de mathématiques en École Normale d’Instituteurs à partir de 1975 et allant fréquemment dans des classes maternelles, je peux attester qu’à cette époque, l’enseignement du comptage y avait disparu (c’est l’époque piagétienne de l’école maternelle). Et quand il est réapparu, les critiques qui lui étaient faites auparavant étaient complètement oubliées. C’est ainsi que, toujours dans la préface de Ermel 1990, Josette Fargeas continue : « s’agissant des jeunes enfants, l’hypothèse est posée que dans la genèse du concept de nombre, le nombre pour compter joue le premier rôle et le plus important » et, de la lecture de l’ouvrage, émerge un cadre théorique parfaitement clair: la première fonction du nombre n’est plus de mettre en relation les quantités, elle est de garder la mémoire des quantités grâce au comptage-numérotage. C’est cette conception du progrès, celle de Rochel Gelman, qui a prévalu dans les programmes pour l’école française entre 1986 et 2015, date des programmes actuels.

L’effondrement des performances en calcul dans la période 1987-1999

Des chercheurs de la DEPP [16], ont comparé les performances entre 1987 et 1999 d’un échantillon représentatif des élèves de CM2, en s’appuyant sur les items communs à différentes passations pour rendre la comparaison possible.

Le résultat est très clair : on observe une dégradation des performances très significative entre 1987 et 1999. La moyenne baisse des 2/3 de l’écart-type initial, ce qui est considérable. Dans des enquêtes analogues, cela correspond à une année entière d’apprentissage en moins.

Certaines causes peuvent être écartées. La période pendant laquelle les performances se dégradent (87-99) n’est pas de celles qui voient les moyens accordés à l’école s’amenuiser : il n’y a pas de fermetures de classes, pas de diminution du nombre de jours de travail par semaine; la formation initiale et continue est alors la plus longue que l’école française ait jamais connue, etc. On pourrait penser à évoquer le phénomène de ghettoïsation des banlieues : la condition sociale de certains enfants se dégradant pendant cette période, leurs performances en calcul auraient fait de même. Mais la même étude montre que les performances en calcul des enfants de cadres se sont dégradées dans les mêmes proportions que celles des enfants d’ouvriers. On pourrait penser à évoquer des phénomènes généraux tels que le temps de sommeil, le temps passé devant la playstation, etc. Mais la même étude montre que les performances en lecture ne se dégradent pas entre 1987 et 1997 et on comprendrait mal que ces facteurs généraux n’aient dégradé que les performances en calcul et pas les autres.

Reste un facteur d’ordre didactique: la baisse constatée suit très exactement le moment où le ministère se met à recommander l’enseignement du comptage-numérotage, à rebours de ce que tous les pédagogues français préconisaient auparavant.

Dans cette perspective comparatiste, un dernier point mérite d’être signalé. Les élèves de CM2 qui, en 1987, calculaient bien mieux qu’aujourd’hui, étaient scolarisés en maternelle avant 1982. Ils n’avaient donc eu aucun enseignement des nombres en maternelle et même au début du CP. Avant 1986, les premières leçons sur les nombres y commençaient en décembre ; arrivés en CM2, ces élèves qui avaient commencé tardivement leur apprentissage scolaire des nombres, avaient une année d’avance environ sur ceux d’aujourd’hui!

Au lieu d’être abandonné, le comptage-numérotage est renforcé entre 1999 et 2015 !

Il vaut la peine de relire aujourd’hui l’évaluation que le ministère a proposée en 2011 pour la GS de maternelle: quand un enfant échouait à dire combien il y a d’étoiles dans une collection de 15 étoiles dessinées, l’enseignant devait s’assurer que l’enfant connaissait bien la comptine numérique, qu’il savait mettre en correspondance 1 à 1 chaque mot avec une unité et, enfin, qu’il savait que le dernier mot énoncé est la réponse à la question posée. Bref, jusqu’en 2015, pour traiter la difficulté scolaire, le ministère recommandait d’enseigner le comptage-numérotage toujours plus loin (jusqu’à 30) et de plus en plus tôt (dès la Petite Section). Les élèves, évidemment, faisaient des progrès… en comptage-numérotage !

C’est ainsi qu’en septembre 2013, la DEPP a publié une autre note intitulée : « Forte augmentation du niveau des acquis des élèves à l’entrée au CP entre 1997 et 2011 » [19]. Comme c’était la première bonne nouvelle depuis longtemps, la presse nationale en a fait largement écho. L’école française commençait enfin à redresser la barre ! Or, l’examen des épreuves utilisées montrait clairement qu’elles évaluaient presque exclusivement le résultat d’un entraînement au comptage-numérotage. Une seule parmi les tâches proposées ne relevait pas de cet entraînement et n’était pas mieux réussie, en 2011, que si les enfants avaient répondu au hasard.

L’épreuve de vérité est survenue six mois plus tard, en mai 2014, avec la publication d’une nouvelle étude de la DEPP dont le titre complet est « L’évolution des acquis des élèves en début de CE2 entre 1999 et 2013 : les progrès observés à l’entrée au CP ne sont pas confirmés » [1]. Dans cette étude, les résultats des élèves à l’entrée du CE2 apparaissent globalement stables entre 1999 et 2013. L’analyse épreuve par épreuve montre cependant que, dès qu’une épreuve sollicite l’usage de décompositions des nombres, c’est-à-dire l’usage de « vrais nombres », les résultats sont en régression. Ainsi, l’une des épreuves était un problème dont la solution s’obtient assez directement lorsqu’on sait que 87 = 8 dizaines + 7 : « La directrice de l’école a 87 lettres à envoyer. Elle doit mettre un timbre sur chaque lettre. Les timbres sont vendus par carnets de 10 timbres. Combien de carnets doit-elle acheter ? »Entre 1999 et 2013, le taux de réussite passe de 32 % à 18 %. Il y a moins d’élèves en 2013 qu’en 1999 qui comprennent l’écriture des nombres à l’entrée au CE2 (rappelons qu’en 1999 les performances étaient déjà dégradées).

À partir de 2015, sciences cognitives et pédagogie sont enfin réconciliées !

Cela fait bien longtemps que je souligne la fragilité de la théorie de Rochel Gelman [4] ainsi que la fragilité de la principale thèse qui a pris son relais [5] : celle selon laquelle le système inné de représentation de l’amplitude d’une collection ou de la durée d’une séquence sonore serait un déterminant majeur du progrès des enfants vers le nombre (en anglais, on parle de représentation innée de la « magnitude »). De plus, dans divers ouvrages et articles, j’ai essayé de montrer que l’ensemble des résultats expérimentaux en sciences cognitives est cohérent avec ce que les grands pédagogues de la période 1945-1970 disaient du comptage.

Ces rappels et analyses ont été suffisamment convaincants pour que les programmes 2015 pour la maternelle et 2016 pour l’élémentaire effectuent un véritable changement de cap. C’est ainsi qu’on lit dans le programme de la maternelle que « les activités de dénombrement éviteront le comptage-numérotage ». Par ailleurs, les attendus de fin de maternelle fixent aujourd’hui comme objectif les 10 premiers nombres seulement, mais, évidemment, ils mettent l’accent sur la maîtrise de leurs décompositions.

Il faut noter également qu’un appui de taille est apporté par les travaux de sciences cognitives les plus récents. Si, depuis les travaux de Jean Piaget, aucun grand théoricien de la genèse du nombre n’avait remis en question l’idée que l’apprentissage du comptage est central dans la construction du nombre, c’est désormais chose faite : Elisabeth Spelke, professeure à Harvard et nouvelle membre du Conseil scientifique de l’Éducation nationale, prend nettement position dans ce qu’il faut considérer comme l’article scientifique de l’année 2017 : « [I reject] the thesis that counting is central to number. »![]()

Quand on connaît la littérature scientifique sur le sujet, cette minimisation du rôle du comptage dans les progrès en matière d’enseignement du nombre apparaît comme un véritable tournant, tournant qui est en phase avec les actuels programmes de notre école.

Si le comptage n’est pas central dans la construction du nombre, quel est le principal facteur qui expliquerait le progrès ? Elisabeth Spelke considère qu’il est d’ordre langagier. Par conséquent, la manière dont les adultes parlent les nombres aux enfants serait cruciale : « 5 jetons, c’est 3 jetons et encore 2 jetons; c’est aussi 4 jetons et encore 1 jeton », par exemple. Sa théorie est complètement cohérente avec les recommandations des grands pédagogues de la période 1945-70. Elle conduit notamment à enseigner différemment le comptage, en théâtralisant la correspondance entre chaque mot et l’ensemble des unités déjà prises en compte (c’est très différent du principe de correspondance terme à terme de Rochel Gelman !).

Ainsi, lisons cette recommandation de René Brandicourt qui date de 1962 [2] : « À ce sujet […] nous signalons le danger qu’il y a, dans le comptage, à énoncer les nombres en prenant les objets un à un. C’est en posant la 2e assiette sur la 1re que je dis deux, non en la prenant en mains (la 2e n’est pas deux, elle est une) ; ibid. pour la 3e, la 4e … C’est en examinant la pile successivement constituée que j’énonce deux, trois, quatre, …, six. ». C’est cette façon de compter que j’ai appelée « comptage-dénombrement » et dont il faut recommander l’enseignement.

Bien entendu, l’enseignement du comptage-dénombrement peut se faire de manière encore plus explicite : « un, plus un, deux ; plus un, trois; plus un, quatre… ».

À contre-courant, la « méthode de Singapour » (version française) enseigne le comptage-numérotage

Pour la Grande Section et le début du Cours Préparatoire, l’appellation « méthode de Singapour » apposée à des ouvrages commercialisés en France, constitue une véritable arnaque : les activités proposées sont basées sur le comptage-numérotage, elles sont à l’opposé de ce qui se fait réellement à Singapour [6].

De manière générale, la culture pédagogique des pays asiatiques est proche de celle de notre pays entre 1945 et 1970 et on n’imagine pas l’école de Singapour enseigner le comptage-numérotage. De fait, quand on compare la soi-disant « méthode de Singapour GS » commercialisée dans notre pays avec les ressources que l’éditeur de la méthode originale publie pour le Kindergarten, l’écart est considérable. En France, aujourd’hui, il n’y a pas pire méthode pour la GS que celle qui se dit « de Singapour ». Le guide pédagogique du CP, lui, est un véritable cours d’enseignement du comptage-numérotage selon les principes de Rochel Gelman.

Comment comprendre, dès lors, que la commission Villani-Torossian mette fortement en avant la méthode de Singapour ? En fait, il n’est pas exagéré de dire que les préconisations de la commission étaient connues d’avance, dès sa composition.

La mission Villani-Torossian : des préconisations orientées par sa composition

Cette composition n’a été rendue publique qu’à l’occasion de la remise du rapport. Cependant, en suivant les tweets de Charles Torossian, on savait déjà qu’une « consultante internationale » en faisait partie, celle à qui La librairie des écoles, un éditeur français, a confié la coordination et la promotion de l’adaptation française de « la » méthode de Singapour. Cette consultante internationale est directement responsable de la dénaturation de la méthode originale. Est-ce du fait de sa présence dans la commission que ce phénomène n’est nulle part évoqué dans le rapport ?

Par ailleurs, on note la présence dans la commission de deux professeurs des écoles, et deux seulement. Deux sur vingt, donc. Cette proportion est faible, surtout quand on considère que le rapport recommande explicitement de donner la priorité au premier degré. La première professeure des écoles membre de la commission est… l’auteure de la « méthode de Singapour GS » dont on vient de voir qu’elle utilise un label usurpé, parce que les pratiques pédagogiques qui y sont développées n’ont aucun équivalent à Singapour !

L’autre professeur des écoles de la commission n’est pas davantage représentatif du « terrain ». C’est le principal auteur des ouvrages publiés par le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Programmes (GRIP) et le réseau de classes SLÉCC (Savoir Lire Écrire Compter Calculer) dans lequel les professeurs membres du GRIP utilisent des programmes proches de ceux de 1945.

Dès lors, il n’est pas étonnant de lire cette recommandation dans le rapport : « La mission recommande une évaluation sur le cycle 2, sur un échantillon de 200 écoles (environ 1000 classes), des méthodes dites explicites et intuitives ». La « méthode de Singapour » appartient à cette catégorie mais n’est pas la seule ». Et une note est attachée à cette phrase : « Un tel enseignement a été aussi mis en œuvre, par exemple par le GRIP de manière expérimentale de 2005 à aujourd’hui dans les classes SLÉCC (Savoir Lire Écrire Compter Calculer) »

Ainsi, les deux méthodes mises en avant par le rapport sont celles élaborées par les deux professeurs des écoles faisant partie de la commission ! Aucun autre professeur des écoles impliqué dans des collections scolaires en maths, aucune autre méthode citée ! Pourtant, depuis les programmes 2015, les auteurs de méthodes sont nombreux en France à préconiser une entrée directe dans le calcul plutôt que de faire le détour par le comptage-numérotage.

Pas un mot, par exemple, sur la recherche ACE ![]() menée par des centaines de professeurs des écoles, trois laboratoires de psychologie cognitive et deux laboratoires de didactique des mathématiques. Pas un mot de la méthode « Les NumeRas » dont l’un des auteurs, Serge Petit, est un collègue bien connu de l’APMEP, et qui a été élaborée dans le but principal de favoriser l’usage de stratégies de décompositions.

menée par des centaines de professeurs des écoles, trois laboratoires de psychologie cognitive et deux laboratoires de didactique des mathématiques. Pas un mot de la méthode « Les NumeRas » dont l’un des auteurs, Serge Petit, est un collègue bien connu de l’APMEP, et qui a été élaborée dans le but principal de favoriser l’usage de stratégies de décompositions.

Pas un mot non plus de la méthode que je dirige, « J’apprends les maths avec Picbille » et qui, depuis le début des années 1990, a maintenu vivante l’idée qu’il est possible de faire rentrer directement les élèves dans le calcul, sans s’appuyer sur le comptage-numérotage.

Un argument souvent entendu contre l’emploi de cette méthode est qu’elle n’a pas pu empêcher l’effondrement des performances en calcul des élèves français. En fait, tant que l’école maternelle imposait l’enseignement du comptage-numérotage, il était impossible de s’y opposer. Quand, pour un enfant fragile, la quantité 8, c’est 12345678, 8, et ce n’est rien d’autre, lui donner accès au calcul est une tâche redoutable. Aujourd’hui, avec les nouveaux programmes, les enfants rentrent au CP avec moins d’habitudes de comptage-numérotage et je reçois de plus en plus de témoignages du fait qu’avec la même méthode, il est beaucoup plus facile d’enseigner le calcul.

Notons que si cette analyse est la bonne, il n’y a aucune chance pour que l’usage de la traduction française de la méthode de Singapour réduise l’échec scolaire : avec les élèves les plus fragiles, il est quasiment impossible de surmonter l’obstacle que constitue un apprentissage initial du comptage-numérotage.

Un rapport qui réussit l’exploit de ne pas évoquer les programmes 2015

On lit dans le rapport : « La société s’est récemment saisie de toutes ces questions, notamment à travers un débat sur l’efficience des méthodes pédagogiques en mathématiques. C’est dans ce contexte que le ministre, Monsieur Jean-Michel Blanquer, a décidé de confier à Cédric Villani, député de l’Essonne et à Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation nationale, une mission portant sur l’enseignement des mathématiques. » Voilà une belle histoire qui nous est contée ! Le débat sur l’efficience des méthodes pédagogiques se serait spontanément, et de manière récente, développé dans la société, conduisant le ministre à prendre la décision de confier à Cédric Villani et Charles Torossian la mission de réfléchir à l’enseignement des mathématiques ! Et cette mission, après une réflexion sérieuse menée tambour battant durant moins d’un trimestre, en serait venue à la conclusion majeure qu’il faudrait mettre en avant le calcul, c’est-à-dire l’usage de stratégies de décompositions-recompositions, dès le début de la scolarité.

Le hic de cette histoire, c’est que cette révolution (et c’en est une vraie !), ce sont les programmes de 2015 qui l’ont réalisée ! C’est manifeste quand on lit, par exemple, dans les attendus de fin de maternelle, que l’élève doit savoir « quantifier des collections jusqu’à 10 au moins; les composer et les décomposer par manipulations effectives puis mentales» ou encore quand, dans le programme du cycle 2, il est bien spécifié que le dénombrement se fonde sur des stratégies de décomposition-recomposition : « Procédures de dénombrement (décompositions/recompositions additives ou multiplicatives…) ». Le programme 2015 se démarque radicalement de tous ceux qui l’ont précédé, et notamment ceux de 2002 et 2008, du fait qu’il préconise une entrée directe dans le calcul.

Il aurait suffi que le ministre développe la formation des professeurs des écoles au contenu des nouveaux programmes pour qu’on puisse espérer une réduction significative de l’échec scolaire. Et cela d’autant plus que, comme nous le verrons dans la suite de ce texte, l’argumentation développée dans le rapport manque particulièrement de rigueur alors que les nouveaux programmes, eux, ont été adoptés après un long débat public, avec publication des contributions, débat qui a conduit chacun des protagonistes à affiner ses analyses et ses arguments.

Le rapport Villani-Torossian vs les programmes 2015 : les quatre opérations dès le CP

D’une part, le rapport Villani-Torossian s’inscrit dans la continuité des programmes de 2015 en recommandant de favoriser une entrée directe dans le calcul, sans faire le détour par l’usage du comptage-numérotage, mais, d’autre part, il s’affiche spectaculairement en rupture avec ces programmes en recommandant que l’entrée dans le calcul se fasse dès le CP à partir de l’addition et la soustraction, comme aujourd’hui, mais aussi de la multiplication et la division, comme cela se faisait avant 1970.

La lecture du texte du rapport n’éclaire guère sur les pratiques pédagogiques recommandées pour opérer un tel retour en arrière. Par exemple, faut-il, dès le CP, introduire le symbolisme écrit et verbal de la multiplication et de la division, c’est-à-dire utiliser les signes « × » et « ÷ », les mots dividende, diviseur, quotient, reste ? La réponse ne figure pas dans le rapport. Cependant, les ouvrages publiés par le GRIP, l’une des deux méthodes qui sont mises en avant par le rapport, enseignent effectivement ce symbolisme dès le CP. Considérons par ailleurs cette recommandation du rapport : « Cultiver le sens des quatre opérations dès le CP ». Si cela veut dire résoudre de façon informelle des problèmes qui, plus tard, seront résolus par la multiplication ou la division, cette pratique pédagogique existe depuis longtemps en maternelle et au CP. Qu’apporte alors le rapport ? La mise en avant des ouvrages du GRIP montre qu’il y a de toute évidence une intention d’aller plus loin et il faut prendre au sérieux la forme extrême de la recommandation consistant à préconiser l’enseignement du symbolisme écrit et verbal de la multiplication et de la division dès le CP, comme cela se faisait avant 1970. Qu’est-ce qui, dans le travail de la commission, a pu la conduire à faire cette recommandation ?

Un argument souvent utilisé pour justifier cette préconisation est que l’effondrement des performances des écoliers français, avéré, serait dû à l’abandon de l’enseignement des quatre opérations au CP vers 1970. Est-ce le cas ? Comme nous allons le voir, la réponse est clairement négative. Par ailleurs, dans différents pays qui, eux non plus, n’enseignent pas les quatre opérations au CP, les performances des écoliers sont-elles moindres ? Nous verrons qu’à nouveau ce n’est pas le cas.

La cause de la dégradation des performances : un diagnostic erroné

Dans une partie du rapport Villani qui concerne à la fois l’enseignement primaire et secondaire, on lit : « Si le projet des mathématiques modernes des années 1960-1970, issues du mouvement bourbakiste et portant sur la nature des contenus enseignés, était théoriquement louable, il faut bien reconnaître que sa mise en pratique dans l’enseignement non universitaire a été un échec retentissant. » Encore une fois, donc, la dégradation des performances, y compris dans le primaire, est attribuée à la réforme des mathématiques modernes, celle qui a fait disparaître l’enseignement des quatre opérations au CP. Cette affirmation est avancée sans le début d’une preuve. En fait, deux évaluations renseignent sur la question.

La première a été menée par l’INRP en 1979 [9] sous la direction scientifique de Jean-François Richard, l’un des grands chercheurs en psychologie cognitive du XXe siècle. Avec un directeur de département de l’INRP, ils écrivent en conclusion de leur travail : « Les résultats dont nous disposons ne confortent donc nullement l’idée que l’habileté des enfants à calculer aurait diminué avec l’introduction des nouveaux programmes (ceux de 1970) ; ils invitent plutôt à remettre cette idée en question. »

La seconde étude, que nous avons déjà évoquée, a été menée par la DEPP [14]. Les chercheurs ont comparé les performances entre 1987 et 1999 d’un échantillon représentatif des élèves de CM2. Le résultat est très clair : on observe un effondrement des performances entre 1987 et 1999.

On ne dispose d’aucune comparaison entre 1979 et 1987 mais, prises dans leur ensemble, les deux études précédentes montrent qu’en 1979 les performances en calcul n’étaient pas dégradées et qu’en 1987, les élèves de CM2 calculaient encore très bien. Pour donner une idée des performances observées en 1987, on peut noter qu’une multiplication telle que \(247 × 36\) était réussie par \(84 \%\) des élèves de CM2 ; l’addition en colonnes de trois nombres \(19 786 + 215 + 3 291\) était réussie par \(94 \%\) de ces mêmes élèves.

Pourquoi est-il important de souligner qu’en 1987 les écoliers français calculaient encore bien ? Parce qu’on était dix-sept ans après la réforme des maths modernes, cela faisait dix-sept ans qu’en France, l’on n’enseignait plus les quatre opérations dès le CP. Cela prouve que cette recommandation de la commission Villani-Torossian ne doit pas être considérée comme nécessaire au redressement des performances des écoliers français.

Cela montre également que la pratique pédagogique d’enseignement du comptage-numérotage, qui n’existait pas avant 1987, doit, en revanche, être fortement suspectée. C’est ce qu’ont fait les programmes de 2015, qui préconisaient, et c’est une révolution comme nous l’avons déjà dit, l’entrée directe dans le calcul… mais en utilisant, pour l’essentiel, l’addition et la soustraction, et non la multiplication et la division. On peut prédire que cette révolution devrait permettre de retrouver le niveau de 1987, c’est-à-dire un très bon niveau.

Tournons-nous à présent vers les comparaisons internationales

La France : un pays où les apprentissages systématiques sont précoces

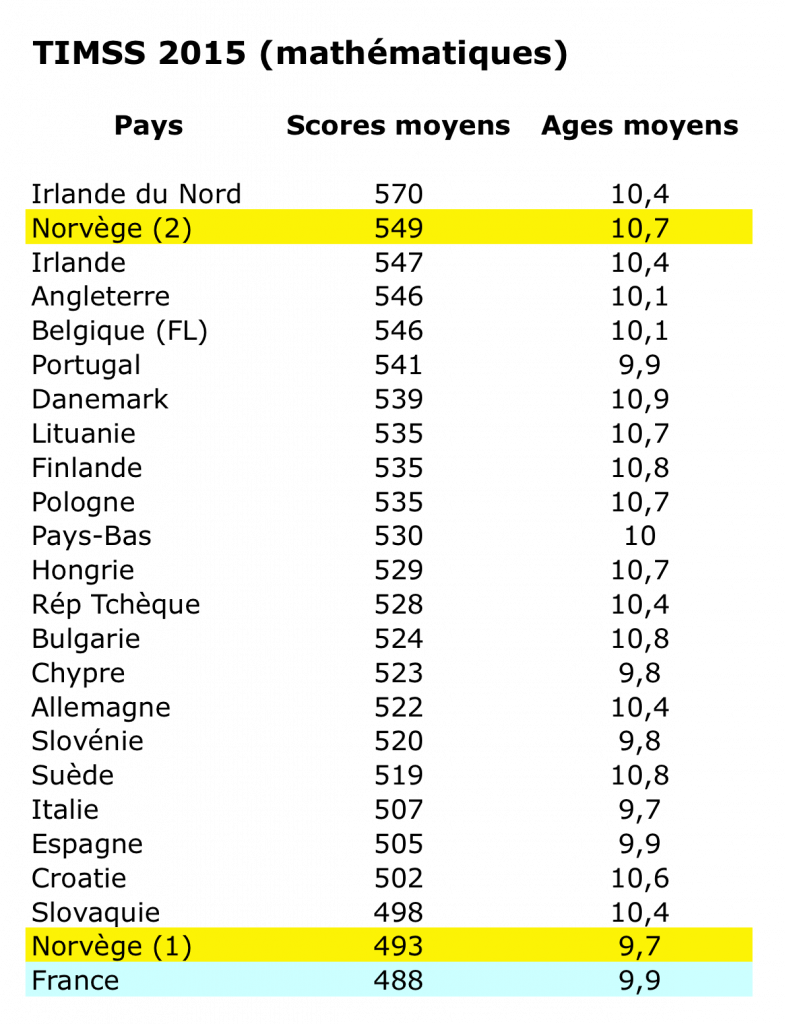

Dans un paragraphe intitulé « Des résultats catastrophiques », les auteurs du rapport font évidemment référence à l’enquête TIMSS 2015 [18] . Mais, à aucun moment, ils n’exercent un quelconque esprit critique vis à vis des données et des résultats de cette enquête. Qu’y apprend-t-on réellement ? Quelles interprétations doivent être considérées avec circonspection ? En psychologie expérimentale, par exemple, il ne viendrait jamais à l’idée d’un chercheur de communiquer les résultats d’une enquête telle que TIMSS sans préciser l’âge moyen des différentes populations comparées. Or, le moins que l’on puisse dire, est que cet âge n’est pas mis en avant par TIMSS ![]() . Ainsi, le tableau suivant, construit à partir de chapitres différents du rapport final, ne se trouve nulle part dans le rapport :

. Ainsi, le tableau suivant, construit à partir de chapitres différents du rapport final, ne se trouve nulle part dans le rapport :

Remarquons d’emblée que les écoliers français sont parmi les plus jeunes et laissons provisoirement de côté la Norvège pour nous intéresser aux autres pays. Les élèves les plus jeunes sont les Italiens (9,7 ans) et les plus âgés les Danois (10,9 ans). Il y a 1,2 an de différence en moyenne entre les deux populations, ce qui est extrêmement important. Compare-t-on sans plus de précautions les performances scolaires de deux frères ou sœurs qui ont plus de 1 an et 2 mois d’écart ?

Comment expliquer de telles différences d’âges ? Bien des facteurs peuvent intervenir: le moment de la passation dans l’année scolaire, le taux de redoublement… Cependant, pour l’essentiel, elles résultent du fait que les auteurs de TIMSS n’ont pas cherché à égaliser l’âge des enfants, ils ont cherché à ce qu’ils aient le même nombre d’années d’apprentissage « systématique » des mathématiques, à savoir quatre années. En France, par exemple, l’apprentissage systématique commence au Cours Préparatoire et quatre ans à partir de cette classe, cela correspond au CM1. Cependant, une faiblesse majeure de l’enquête TIMSS est que les apprentissages systématiques commencent à des âges différents suivant les pays. En effet, ceux-ci se répartissent en trois groupes:

-

Ceux où les enfants entrent au CP ou la classe équivalente s’ils ont déjà 6 ans ou auront 6 ans avant la fin de l’année civile: c’est le cas de la France, de la Norvège, de l’Espagne, de l’Italie… Ce sont les pays ayant la moyenne d’âge la moins élevée ;

-

Ceux où les enfants entre au CP à 6 ans révolus. Ils ont donc en moyenne 3 ou 4 mois de plus que les élèves des précédents pays: Allemagne, Angleterre, Irlande, République tchèque… ;

-

Ceux où les enfants entrent au CP s’ils ont déjà 7 ans ou auront 7 ans avant la fin de l’année civile : c’est le cas de la Finlande, la Pologne, la Suède, la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie…

La France fait partie des pays faisant entrer des élèves qui n’ont pas encore 6 ans dans les apprentissages systématiques. Or, tous les enseignants de CP le savent, les enfants nés en septembre, octobre, novembre et décembre manquent souvent de la maturité nécessaire pour réussir les apprentissages qu’on leur demande. Ce phénomène est extrêmement bien documenté par la sociologie de l’éducation. En moyenne, les enfants nés en fin d’année font des études moins longues et accèdent à des métiers moins élevés dans la hiérarchie socioprofessionnelle. Le redoublement en cas de résultats insuffisants cristallise ce phénomène. Ainsi, Julien Grenet [12], a montré qu’en 2011, 33 % des écoliers français nés en décembre avaient déjà redoublé contre seulement 17 % pour ceux nés en janvier. On est presque dans un rapport 2. Il estime que pour les enfants nés en décembre, ces onze mois de maturité en moins sont presque aussi discriminants que le fait d’être fils d’ouvrier plutôt que fils de cadre.

On comprend que de grands pays européens comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne aient choisi de ne faire entrer les élèves dans les apprentissages systématiques qu’à 6 ans révolus.2

Ces exemples auraient dû mettre en garde les membres de la commission contre toute complexification du programme de notre CP et/ou toute augmentation de son contenu : si les enfants les plus jeunes ont déjà du mal avec le programme actuel, qu’en sera-t-il avec un programme complexifié et/ou augmenté ? Les membres de la commission ont-ils tenu compte de cet élément crucial, bien documenté par la recherche, en préconisant l’enseignement des quatre opérations dès le CP ?

Rappelons par ailleurs que l’année prochaine, pour une large majorité d’élèves en France, l’apprentissage sera ramassé sur quatre journées et non, comme ces dernières années, sur cinq. Dès cette année, on a pu constater que lorsque ce rythme scolaire est adopté, il se traduit en mathématiques par la mise en œuvre de quatre séances par semaine au lieu de cinq. Cela fait partie de ces habitudes professionnelles dont il est très difficile de se défaire: chaque soir, l’enseignant prépare sa leçon de mathématiques quotidienne, il n’en prépare pas deux. Les membres de la commission en ont-ils tenu compte : si les enfants les plus jeunes avaient déjà du mal avec le programme et le rythme scolaire actuels, qu’en sera-t-il avec un programme complexifié et/ou augmenté alors que l’enseignant, le plus souvent, disposera de 20 % de séances de mathématiques en moins ?

TIMSS 2015 : comprendre les résultats nécessite de prendre en compte les programmes

Revenons au tableau en nous posant la question : y a-t-il un lien entre l’âge moyen des élèves et leurs performances ? Cela n’apparaît pas évident puisque le coefficient de corrélation entre les deux variables est p=0.32, ce qui correspond à une corrélation positive mais faible. On notera que dans l’enquête équivalente concernant la lecture, PIRLS 2016, la corrélation est p=0.72, c’est-à-dire, dans ce cas, positive et forte. Pour l’essentiel, donc, les compétences en lecture que l’on trouve dans PIRLS 2016 reflètent… l’âge des élèves ! Pour autant, cette enquête sur la lecture n’est pas sans intérêt: la comparaison avec les résultats de PIRLS 2012 montre que les écoliers français régressent en compréhension de l’écrit, ce qui devrait conduire à s’interroger.

On comprend intuitivement que le rapport entre les performances des élèves et leur âge ne soit pas le même dans le cas de la lecture que dans celui des mathématiques. En effet, les performances en mathématiques dépendent plus fortement du programme scolaire (concernant les fractions, par exemple, on peut se reporter à l’étude d’Éric Roditi et Sylvain Martinez [17]).

À cet égard, l’exemple de la Norvège est particulièrement éclairant. Contrairement à ses voisins scandinaves qui appartiennent au 3e groupe, ce pays fait partie du 1er groupe: après quatre ans d’apprentissage systématique, les élèves n’ont que 9,7 ans en moyenne. Pour pouvoir comparer les performances des écoliers norvégiens à celles de leurs voisins, ce pays a décidé de faire passer les mêmes épreuves aux élèves de la classe supérieure (CM2 en France) qui, eux, ont 10,7 ans en moyenne. Selon l’âge des élèves considérés (9,7 ans vs 10,7 ans) la Norvège est en queue de classement, avec la France, ou elle est en tête de classement, avec l’Irlande.

On peut parier que le même phénomène se produirait concernant la France, et cela d’autant plus que les enseignants français considèrent que 25 % des items proposés en mathématiques sont en dehors du programme du CM1 français. On peut comparer ce pourcentage avec ceux de pays mieux classés : 8 % pour l’Irlande du Nord, 7 % pour le Portugal et 11 % pour l’Angleterre.

On remarquera enfin que, dans le rapport TIMSS officiel, les résultats des élèves norvégiens les plus jeunes sont loin d’être mis en avant. Ils apparaissent seulement dans une note de bas de page du rapport. La Norvège a bien entendu choisi de communiquer sur les résultats qui la situent en tête de ce classement.

Tout cela devrait conduire à relativiser les informations qu’apporte une telle évaluation et non, comme le fait la commission Villani-Torossian, à s’appuyer sur elle pour qualifier la situation française de « catastrophique », à l’instar du magazine Le Point qui considère ces résultats « tragiques », sans le moindre recul critique sur les faiblesses méthodologiques de ce type de palmarès.

Notons enfin que la course au classement qu’instrumente ce type de palmarès sans finesse suffisante est potentiellement porteuse d’importantes dérives de politique éducative. Ainsi divers pays comme la Suisse, le Luxembourg, la Belgique francophone, l’Écosse, le Pays de Galle… ont décidé de ne pas se payer (très cher!) les services de l’organisme TIMSS, jugeant que le service rendu n’était pas au rendez-vous.

Quel(s) pays enseigne(nt) les quatre opérations à des élèves qui ont l’âge de notre CP

Il est important de noter qu’on ne peut pas inclure Singapour dans une telle liste. En effet, la multiplication et l’approche de la division n’y sont enseignées qu’en toute fin d’année de la 1re classe de l’école élémentaire. Or, Singapour fait partie du groupe 2: dans cette classe, on ne trouve que des enfants qui ont 6 ans révolus et, donc, ils n’ont l’âge de notre CP que pendant les deux premiers trimestres et ils n’apprennent ni la multiplication, ni la division à ce moment de l’année. Lorsqu’on apparie les petits Français scolarisés au CP, aux écoliers singapouriens du même âge, l’enseignement de la multiplication et de la division disparaît.

Qu’en est-il des autres pays ? Ayant été auditionné par la commission, j’ai suggéré à ses membres de mener une enquête afin de mieux connaître les programmes des différents pays et, principalement, de ceux qui ont une culture proche de la nôtre. Avant de préconiser d’enseigner les quatre opérations au CP en France, n’aurait-il pas été souhaitable d’investiguer pour savoir si cela se fait avec des enfants du même âge ailleurs dans le monde ? Ne pas l’avoir fait est une grave insuffisance du travail de cette commission. Techniquement, cela n’aurait pas été très difficile: on a souvent accès à ces programmes via internet, il aurait également été possible de passer par le réseau des écoles françaises à l’étranger (elles enseignent le programme français mais elles sont généralement informées des programmes locaux).

À défaut d’une étude systématique, il est possible de fournir quelques éléments essentiels de ce qu’elle aurait pu être. Ainsi, je travaille depuis deux ans avec des pédagogues norvégiens, finlandais et suédois et j’ai donc connaissance des informations précises concernant ces pays. En Norvège, les enfants entrent en 1re année d’école primaire au même âge que chez nous, c’est-à-dire de manière très précoce. Au CP, ils n’étudient que les 20 premiers nombres (en France, le programme d’étude porte sur les 100 premiers nombres) et ils n’étudient que l’addition et la soustraction. Pas de multiplication, ni de division, donc. En Finlande et en Suède, ils entrent au CP un an plus tard que chez nous avec le même programme: 20 premiers nombres, addition et soustraction seulement. Dans ces pays, on n’observe pas la course à la précocité qui caractérise le système scolaire français.

Deux pays sont particulièrement intéressants du fait qu’ils se situent en tête de classement: le Portugal et l’Irlande. Leurs programmes sont accessibles sur internet ([15], [13]). Dans ces deux pays, les élèves étudient les nombres jusqu’à 100 mais l’addition et la soustraction seulement. Pas de multiplication, ni de division, pas même de façon informelle. Et, en Irlande, les élèves sont en moyenne quatre mois plus âgés que dans notre CP.

Finalement, existe-t-il un pays qui enseigne les quatre opérations à des élèves qui ont l’âge de notre CP? Oui, la Belgique francophone.3 Là-bas les élèves doivent dès le CP (Primaire1) écrire les calculs correspondants aux quatre opérations. Il est recommandé aux enseignants de « ne pas utiliser les signes conventionnels trop rapidement ; les introduire progressivement en leur donnant du sens en relation avec les situations vécues ». Mais il y a une différence importante entre le curriculum belge et le nôtre: les élèves n’étudient les nombres que jusqu’à 24. Par ailleurs, en Belgique francophone, comme en Norvège, en Finlande et en Suède, les élèves n’étudient que les 100 premiers nombres en 2e année d’étude primaire (CE1) alors qu’en France, ils étudient les 1 000 premiers nombres. Le même document montre qu’une technique de calcul en colonnes de l’addition et de la soustraction n’est pas au programme avant la 3e année d’étude primaire (CE2) alors que les écoliers français sont censés étudier l’addition en colonnes dès le CP. Sommes-nous prêts à alléger ainsi le programme du CP français pour pouvoir enseigner les quatre opérations dès le CP ?

Pour conclure

Rappelons les deux principaux points abordés dans ce texte. Alors que les programmes récents ont fixé le cadre pour un renouveau de la pédagogie du nombre en France, alors que les recherches récentes en sciences cognitives confortent ce mouvement de renouveau, la mise en avant de la traduction française de la méthode de Singapour, risque de l’annihiler.

De plus, la commission Villani-Torossian ne s’est pas livrée à une comparaison internationale sérieuse. Existe-t-il un seul pays sur la planète qui enseigne les 100 premiers nombres et les quatre opérations (les signes + , − , × et ÷ ) à des élèves qui ont l’âge de notre CP ? Jusqu’à plus ample information, on n’en a aucune certitude. En faisant cette préconisation, la commission engage le système scolaire français dans une véritable aventure.

Références

-

S. Andreu, M. Le Cam et T. Rocher. « Évolution des acquis en début de CE2 entre 1999 et 2013 : les progrès observés à l’entrée au CP entre 1997 et 2011 ne sont pas confirmés

». In : Note d’information de la DEPP 19 (mai 2014). ↩

». In : Note d’information de la DEPP 19 (mai 2014). ↩ -

R. Brandicourt. « Des principes à la pratique pédagogique ». In : Les débuts du calcul (1962), p. 87-108. ↩

-

R. Brissiaud. Apprendre à calculer à l’école — Les pièges à éviter en contexte francophone. Paris : Retz, 2013. ↩

-

R. Brissiaud. Comment les enfants apprennent à calculer : au-delà de Piaget et de la théorie des ensembles. Paris : Retz, 1989. ↩

-

R. Brissiaud. Comment les enfants apprennent à calculer (nouvelle édition) : le rôle du langage, des représentations figurées et du calcul dans la conceptualisation des nombres. Paris : Retz, 2003. ↩

-

R. Brissiaud. « Méthode de Singapour et Lévothyrox. Texte mis en ligne sur le Café Pédagogique

». In : (déc. 2017). ↩

». In : (déc. 2017). ↩ -

R. Brissiaud. « Pourquoi l’école a-t-elle enseigné le comptage-numérotage pendant près de 30 années ? Une ressource à restaurer : un usage commun des mots grandeur, quantité, nombre, numéro, cardinal, ordinal, etc. Texte mis en ligne par la Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques (cfem)

». In : (oct. 2014). ↩

». In : (oct. 2014). ↩ -

H. Canac. « L’initiation au calcul entre 5 et 7 ans. » In : L’enfant et le nombre (1995), p. 9-27. ↩

-

J. Colomb et J.-F. Richard. « Enquête sur l’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire

». In : Revue française de pédagogie 49.1 (1979), p. 5-20. ↩

». In : Revue française de pédagogie 49.1 (1979), p. 5-20. ↩ -

Ermel. Apprentissages numériques, cycle des apprentissages, grande section de maternelle. Paris : Hatier, 1990. ↩

-

R. Fareng et M. Fareng. Comment faire ? L’apprentissage du calcul avec les enfants de 5 à 7 ans. Paris : Fernand Nathan, 1990. ↩

-

J. Grenet. « La date de naissance influence-t-elle les trajectoires scolaires et professionnelles ?

». In : Revue économique 61.3 (2010), p. 589-598. ↩

». In : Revue économique 61.3 (2010), p. 589-598. ↩ -

Government of Ireland. « Primary School Curriculum, Mathematics

». In : (1999). ↩

». In : (1999). ↩ -

Ministère de l’Éducation Nationale. L’école maternelle, son rôle, ses missions. Paris : Centre National de Documentation,1986. ↩

-

Governo de Portugal. « Programa e Metas Curriculares,

Matemática, Ensino Básico ». In : (). consulté le 4 mars 2018. ↩

». In : (). consulté le 4 mars 2018. ↩ -

T. Rocher. « Lire, écrire, compter : les performances des élèves de CM2 à vingt ans d’intervalle 1987-2007

». In : Note d’information, no 08.38 (2008). ↩

». In : Note d’information, no 08.38 (2008). ↩ -

E. Roditi et S. Martinez. « Programmes scolaires et apprentissage de la notion de fraction à l’école élémentaire. Quelques enseignements tirés de TIMSS

». In : Éducation & Formations 94 (2017), p. 23-40. ↩

». In : Éducation & Formations 94 (2017), p. 23-40. ↩ -

E. Spelke. « Core Knowledge, Language, and Number

». In : Language Learning and Development 13.2 (2017), p. 147-170. ↩

». In : Language Learning and Development 13.2 (2017), p. 147-170. ↩ -

M. Le Cam T. Rocher I. Verlet. « Forte augmentation des acquis des élèves à l’entrée au CP entre 1997 et 2007

». In : Note d’information de la DEPP 13.19 (sept. 2013). ↩

». In : Note d’information de la DEPP 13.19 (sept. 2013). ↩

Rémi Brissiaud est professeur de mathématiques honoraire, maître de conférences honoraire de psychologie cognitive, chercheur associé au Laboratoire Paragraphe, EA 349 (Université Paris 8), membre du conseil scientifique de l’AGEEM et directeur de la collection « J’apprends les maths » chez Retz.

-

Ce texte a été composé à partir de plusieurs articles parus dans le journal en ligne appelé le « Café Pédagogique ». Les principaux sont : Singapour et les conceptions obsolètes dans l’enseignement du nombre à l’école

« Les non-dits du rapport Villani-Torossian »

« Les non-dits du rapport Villani-Torossian »  et « Rapport Villani: Erreur de diagnostic »

et « Rapport Villani: Erreur de diagnostic »  ↩

↩ -

Dans ces pays, ce phénomène de rupture entre l’âge de maintien en maternelle et celui d’accès au primaire persiste (ce sont les enfants nés en été dont les performances sont en moyenne moindre), mais il se trouve atténué du fait que les élèves entrent plus tardivement dans les apprentissages systématiques.↩

-

Voir le document intitulé Nombres et opérations. Curriculum, rédigé en 2008 (mise à jour 2015) par un collectif d’inspectrices et d’inspecteurs pour le compte de l’Agence de l’Enseignement et de la Recherche scientifique (AGERS)

↩

↩

3 réflexions sur « La méthode de Singapour ? Vraiment ? »

Les commentaires sont fermés.